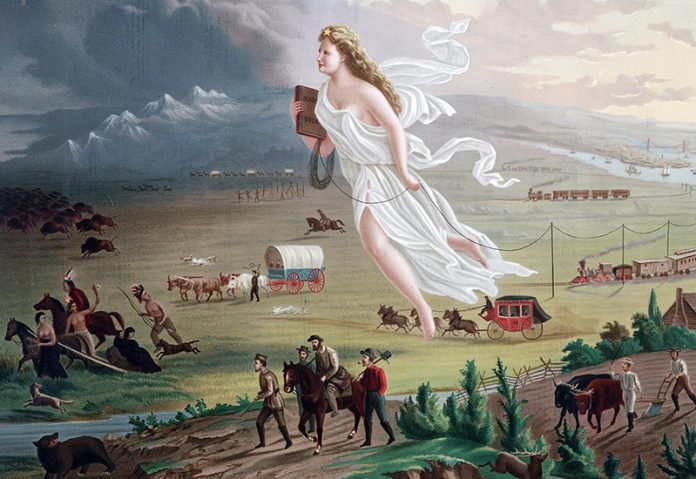

En 1872, mientras el inmigrante prusiano John Gast pintaba su «American Progress», conocida también como Destino Manifiesto, se estaba produciendo una de las mayores apropiaciones territoriales que haya conocido la historia. Y aunque a partir de la imagen no es inmediatamente discernible, la utilización del hambre y el ecocidio como herramienta de limpieza étnica estaba en uno de sus momentos de mayor gloria. .

«Every dead buffalo is a dead Indian. The buffalo’s extinction is the only way to ensure the savages’ submission, decía el Coronel del Ejército de los EEUU Richard Irving Dodge , en un informe a su gobierno ese mismo año.

«The rapid disappearance of game from the former hunting-grounds must operate largely in favor of our efforts to confine the Indians to smaller reservations», preveía el Secretario de Interior Columbus Delano frente al Congreso en 1874.

«These men –decía el General Philip Sheridan en su discurso ante la legislatura de Texas en 1875 en referencia a los cazadores de bisontes– have done more in the last two years to settle the vexed Indian question than the entire regular army has done in the last thirty years. They are destroying the Indians.

Cada una de estas citas, extraídas de «Clearing the Plains: Disease, Politics of Starvation, and the Loss of Aboriginal Life» , de James Daschuk, está de algún modo presente en la pintura/ensoñación genocida de Gatz.

El progreso y la devastación

En esa icónica representación del avance del progreso colonizador (y vale recordar que su autor era un inmigrante y que inmigrantes eran la mayor parte de quienes acudían en masa a ocupar el territorio «liberado») Columbia, la representación femenina de los EEUU, avanza desde el este, llevando la luz de la civilización y los cables del telégrafo hacia un mundo en el que todo lo destinado a desaparecer se hunde en las tineblas.

Bisontes, familias indígenas, vida silvestre, dejan el paso libre al empuje de los colonizadores, su avidez sin límites por lo que no era suyo, su brutalidad y capacidad de engaño, su fanatismo religioso, sus rifles, y sus máquinas de vapor.

Y aunque su presencia en la pintura es apenas anecdótica, (una manada que corre hacia la oscuridad perseguida por un solitario jinete a la distancia, y algunas osamentas blanquecinas apenas perceptibles) vale detenernos precisamente allí. En ese rincón casi marginal de la pintura de Gast.

La población de bisontes, estimada en varias decenas de millones de cabezas a mediados del siglo XIX, se redujo, sobre el final de los años ’70, a menos de 500. A la caza intensiva que dio como resultado ese ecocidio deliberado, contribuyeron varios factores, como el avance del ferrocarril de Kansas hacia el oeste o la aparición de nuevas técnicas de curtido que hacía posible el traslado y el aprovecharmiento de las pieles.

Pero que miles de cazadores se hayan trasladado desde el este hacia las planicies con el objetivo explícito y «deportivo» de terminar, en menos de cinco años, con la principal fuente de alimentos de las naciones indígenas de las Grandes Llanuras (lakotas, cheyennes, comanches, arapajós, etc.) constituyó una política deliberada de vaciamiento de un territorio a través de la destrucción física, cultural y espiritual de quienes lo habitaban.

Un genocidio perpetrado con un grado tal de saña y eficiencia que, de acuerdo a trabajos publicados por la Emory University como «Buffalo slaughter left lasting impact on Indigenous peoples», las poblaciones que a consecuencia del exterminio del bisonte vieron morir de hambre e inanición a la mayor parte de sus integrantes y fueron luego reducidas y confinadas en reservas en las que sólo podían depender de la «ayuda» que se les diera, son hasta el día de hoy, las que más dificultades han enfrentado para recuperarse del trauma experimentado.

Estas mecánicas de reducción drástica de la población original y su inmediata sustitución por población de origen europeo también tuvieron lugar en Canadá, aunque estuvieron centradas en otras prácticas, como el envenenamiento de rebaños de alces y caribúes, la dispersión «accidental» de enfermedades como la tuberculosis, o el confinamiento de los niños en «escuelas residenciales» diseñadas para «matar al indio que los habita o evitar que el mal que llevan dentro se desarrolle.».

Si miramos lo que el gobierno de Israel está haciendo con la población Palestina a la luz de lo que debieron sufrir comanches o lakotas hace tan solo un siglo y medio -violencias extremas, demonización de toda resistencia, destrucción de los entornos naturales y del acceso a los recursos, hambre planificada, expulsión hacia zonas inhabitables, muerte en masa y desintegración social-, las coincidencias de ambos modelos sorprende.

Mientras la pradera deja de temblar

En el mismo momento en que las manadas de bisontes que hacían temblar la tierra a su paso desaparecían de las planicies norteamericanas, y el hambre azotaba y diezmaba a las poblaciones indígenas cuya erradicación era vista como una condición necesaria y deseable del progreso, el esfuerzo civilizatorio mataba de hambre a millones de personas a lo largo y lo ancho del globo.

No es que genocidios o matanzas no hubieran existido antes. Pero habían comenzado la Revolución Industrial y la segunda globalización. Los seres humanos comenzaban a ser menos necesarios en el territorio colonizado… y eran más fácilmente sustituíbles por los miserables que sobraban en las metrópolis.

En Bengala, las políticas deliberadas del Imperio Británico, que derivaban el grano producido en India para el abastecimiento de Inglaterra y de sus otras colonias, provocaron entre 1867 y 1873 la muerte por hambre de cerca de diez millones de personas, mientras que en hambrunas menores entre 1850 y el final del siglo XIX, fallecieron otros cinco millones de seres humanos en el resto del país.

Si bien los episodios de escasez debida a factores climáticos están documentados en la India pre-colonial, es a partir del dominio inglés y sus políticas extractivas que las hambrunas se vuelven un fenómeno recurrente y devastador. Situación que se prolongó hasta 1943 y sólo encontró un fin con la independencia.

El economista y filósofo indio Amartya Sen, galardonado con el Premio Nobel en 1994, adviertió en sus trabajos que «famines in the British era were not due to a lack of food but due to the inequalities in the distribution of food» y vinculó esa inequidad con la naturaleza racista y supremacista del Imperio Británico.

El historiador Mike Davis , autor de ‘Late Victorian Holocausts‘, analizando las hambrunas producidas en India en los años ’70 y ’90 del Siglo XIX en las cuales las malas cosechas producidas por fenómenos climáticos normales se agravaban debido a la conducta predatora y criminal de la administración británica destaca que:

«Millions died, not outside the ‘modern world system’, but in the very process of being forcibly incorporated into its economic and political structures. They died in the golden age of Liberal Capitalism; indeed, many were murdered … by the theological application of the sacred principles of Smith, Bentham and Mill.»

¿Genocidios coloniales o negligencia criminal?

En Argelia, ocupada por Francia desde hacía pocas décadas, se produjeron entre 1845 y 1860 una serie de hambrunas que dieron como resultado la muerte de más de 1.000.000 de personas.

La confiscación de tierras, el confinamiento de la población original en las áreas más secas y le extracción de los recuros agrícolas para abastecer el mercado de la metrópoli, fueron las causas de esas hambrunas, que provocaron escenas frecuentes de canibalismo y la desaparición de pueblos enteros.

Lo mismo y por idénticas razones sucedió en las colonias francesas del Sahel en las primeras décadas del Siglo XX y en la Indochina francesa (actual Vietnam) entre 1941 y 1945.

Durante el llamado Genocidio Herero y Nama -reconocido por Alemania en 2021 y perpetrado en lo que hoy es Namibia entre 1904 y 1908-, la expulsión de la población negra hacia el desierto de Omaheele y el envenenamiento de los pozos de agua dio como resultado la muerte por inanición del 80% de los herero y el 50% de los nama… Y podríamos seguir, porque la lista es extensa…

Inglaterra no permitió que el trigo irlandés fuera utilizado por los propios irlandeses durante la hambruna de 1844/45 ocasionada por un hongo que destruyó las cosechas de papa, dando lugar a un drama de desesperación y muerte que devino en el mayor movimiento migratorio del siglo XIX.

Como decíamos antes, la lista sigue… Pero llegados hasta aquí, se hace evidente que la coincidencia entre políticas coloniales extractivistas, racismo y supremacismo occidental, capitalismo liberal sin frenos, progreso técnico, crueldad inconcebible, y políticas del hambre, forman un todo inextricable.

Y que si el hambre fue en algunos casos el arma deliberada para anular la resistencia y/o eliminar total o parcialmente una población, y en otros resultó ser una consecuencia cuasi-natural de los pujos «civilizatorios» y la insaciable codicia de gente y sociedades enfermas, la elección de las palabras, la distición entre genocidio o crímenes de guerra, pese a su importancia, puede -y debería- ser secundaria.

Lo que no sabemos

Columbia, avanzando etérea hacia el oeste en Manifest Destiny mientras el progreso arrasa y destruye ecosistemas y comunidades para forzar a las poblaciones indígenas a una existencia miserable, los soldados de la reina Victoria asesinando cadáveres vivientes en las calles de Jabalpur, o los colonos israelíes reivindicando su derecho a la tierra de la que manan leche y miel, que su dios les prometió hace 3000 años, mientras bloquean la llegada de leche para bebes que indefectibemente morirán o vivirán existencias miserables, son sólo diferentes caras de un poliedro colonial perverso.

Lo que sería deseable saber es si lo que sucede en Palestina hoy es algo extemporáneo (una rémora del colonialismo fuera de su época), o si es un adelanto, un anuncio, una semilla maldita de lo que vendrá.

Y eso es precisamente lo que el mundo deberá decidir, cuanto antes.